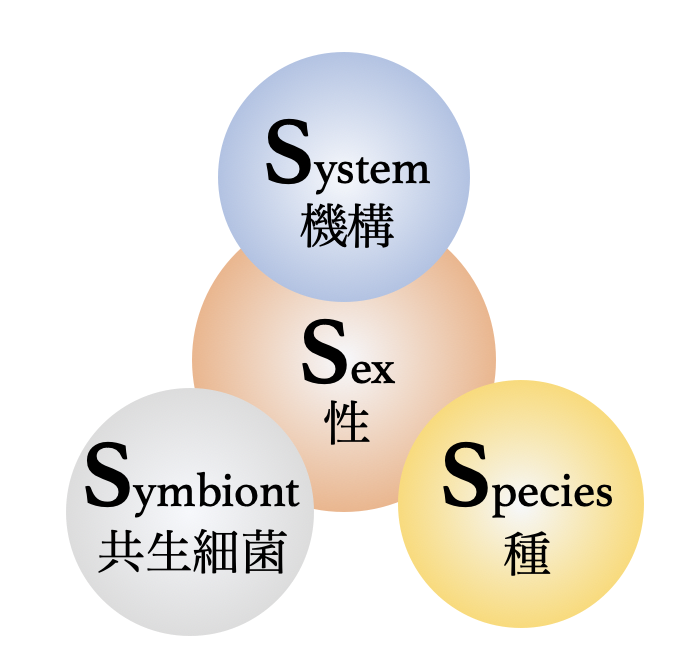

3Sの視点で性現象を捉える

「性(Sex)」とは一般にオスとメスのことを意味する言葉です。生物学的には精子を作る個体の性をオスと呼び、卵を作る個体の性をメスと呼びます。性は有性生殖にとって不可欠な形質であるため、ミクロなレベルからマクロなレベルに至るあらゆる生物学的現象と密接な関わりをもちます。

そこで私達の研究室では、3つのSの視点、すなわち、 System(機構)、Symbiont(共生細菌)、Species(種)の視点で性現象を捉え、性にまつわる不思議を解き明かす研究を行っています。

3Sの視点 ー その1 「System」

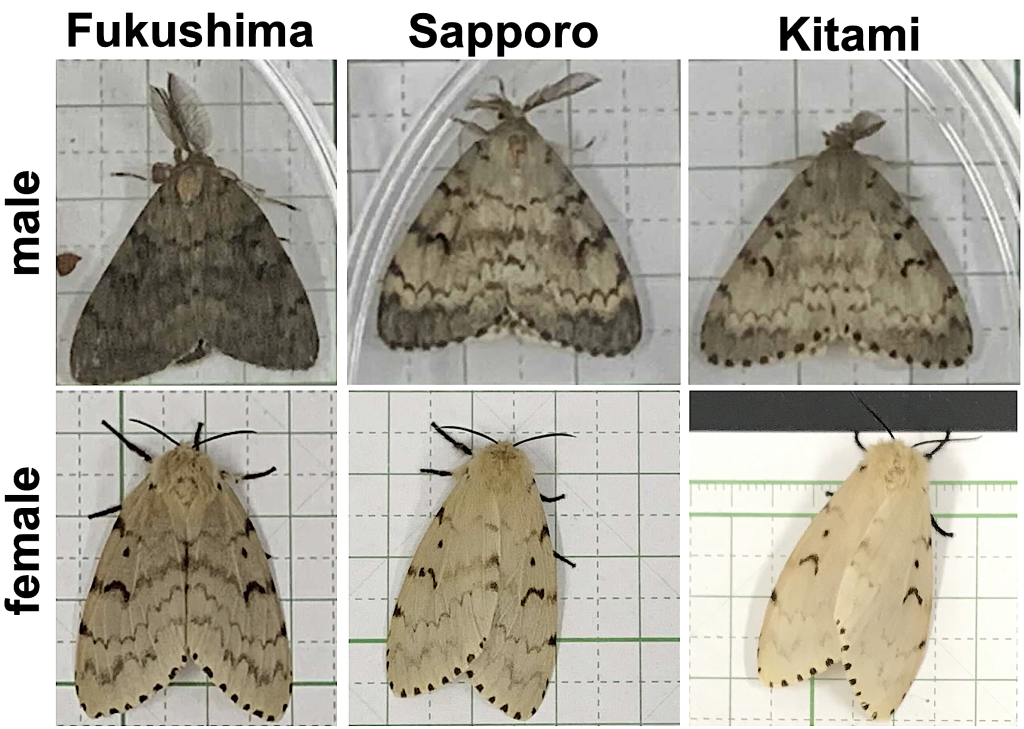

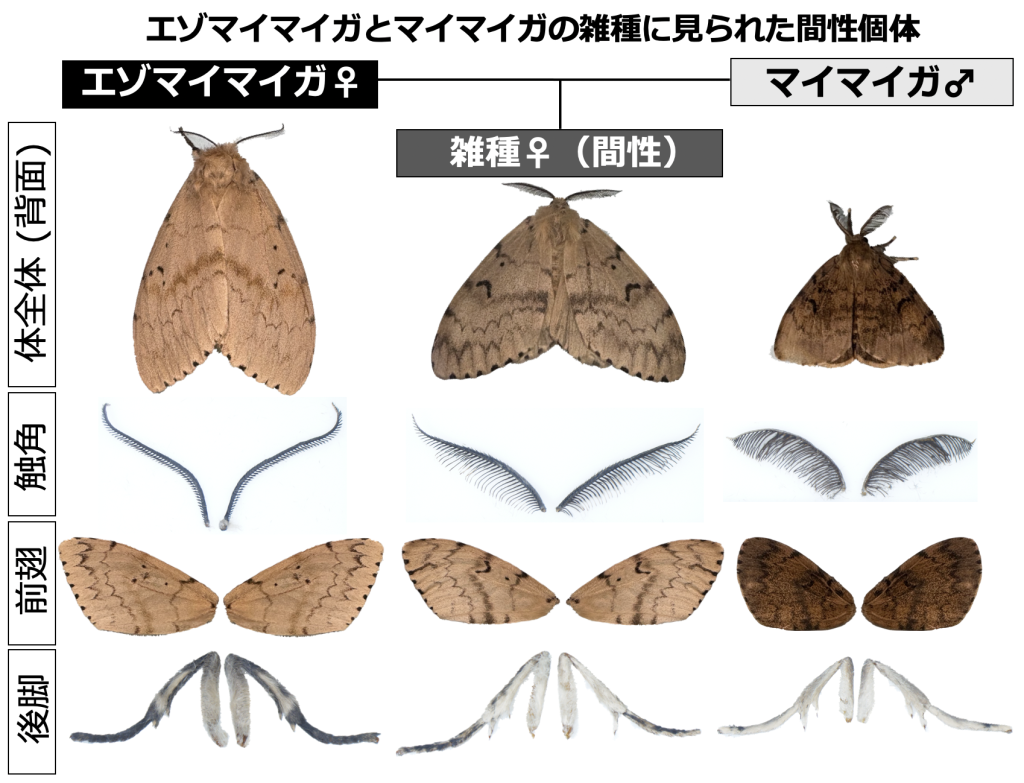

Systemとしての性を決めるしくみ(性決定機構)の魅力は、性を決める支配的な役割をもつたった一つの遺伝子の働きにより、見た目から代謝、免疫、寿命、行動に至るあらゆる面で雌雄差が現れる、という点にあります。昆虫では誤って別種として分類されたことがあるほど、顕著な性差を呈する種が数多く存在します。私達の研究室で扱っているマイマイガの学名はLymantria disparですが、「dispar」とはペアになっていない、ことを意味するラテン語で、マイマイガの雌雄が著しく異なる見た目を示すことに因んでこのような学名が与えられたと言われています。

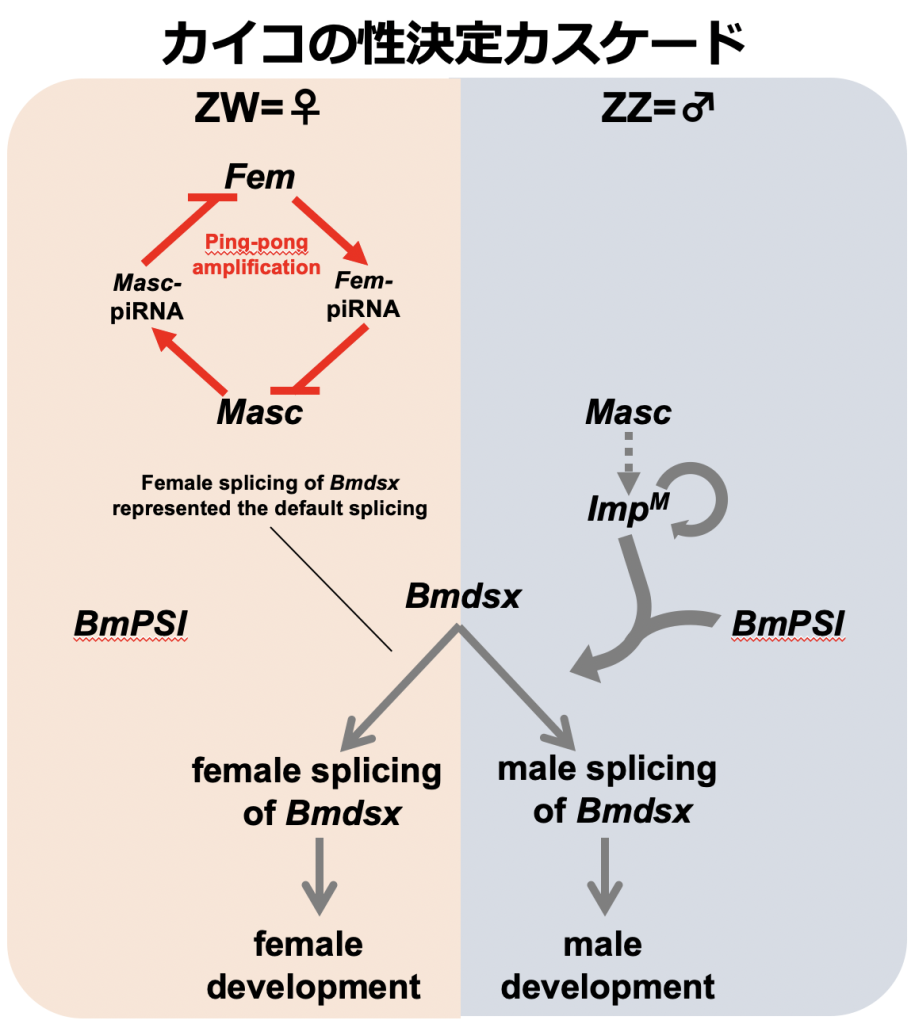

Systemとしての性決定機構のもう一つ魅力は、その移ろいやすさにあります。有性生殖を採用するあらゆる生物種にとって、性は普遍的な形質であるにも関わらず、性を決めるしくみや性決定遺伝子は驚異的な多様性を示します。研究すればするほど、既成概念を覆すような新たなメカニズムが見つかります。実際に私達はカイコを用いた研究により、トランスポゾンの転移を抑制する働きをもつsmall RNAやスプライシング抑制因子が性決定に重要な役割をもつことを発見しました。

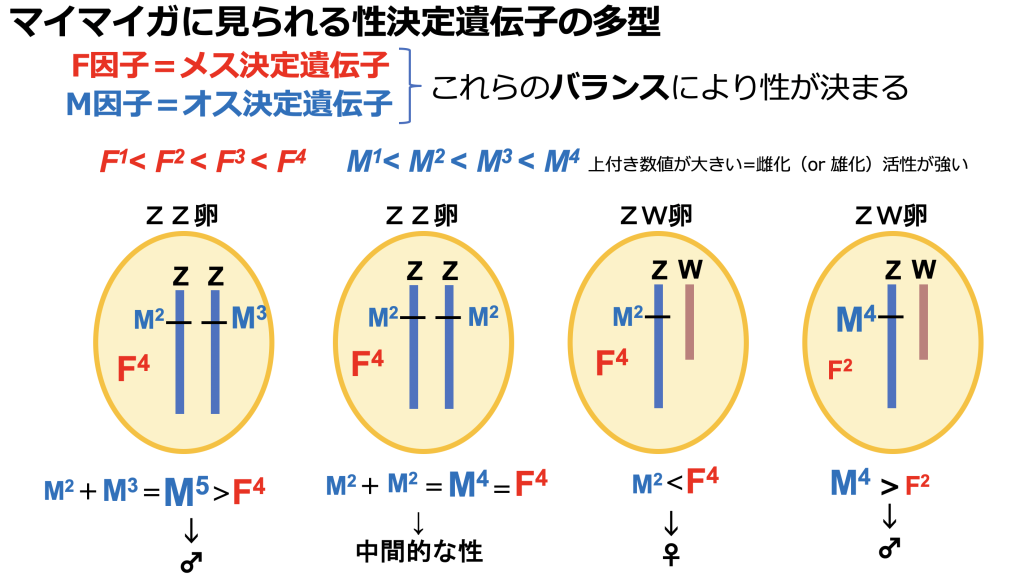

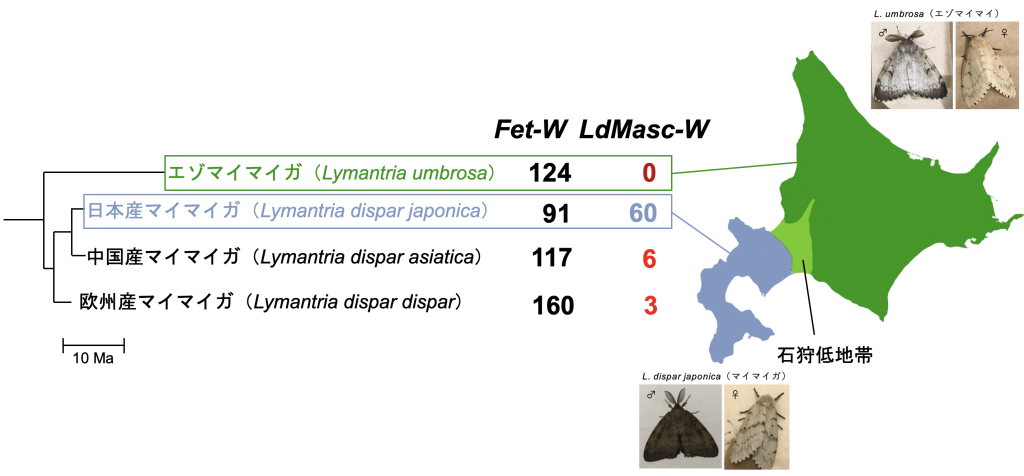

Sytemとしての性決定機構のさらなる魅力は、柔軟性と堅牢性を兼ね備えている、という点にあります。性決定機構は移ろいやすいにも関わらず、オスとメスを生み出すというアウトプット自体は変わりません。このことは、旧システムから新システムへの刷新がスムーズに行われていることを意味します。このしくみを明らかにするため、マイマイガに着目した研究を行っています。マイマイガは、亜種間や地域集団間で異なるタイプの性決定遺伝子をもつことがわかっています。新たな性決定システムが誕生するプロセスをマイマイガを用いて捉えることができると期待しています。

3Sの視点 ー その2 「Symbiont」

Symbiont(共生細菌)や病原性微生物が宿主の性決定機構を乗っ取り、性比に偏りをもたらす例が人から鳥類、昆虫、植物の間で観察されています。このような寄生者による乗っ取りと、それに対抗しようとする宿主とのせめぎ合いが性決定機構に多様性をもたらした可能性があります。マイマイガは、地域集団間や亜種間、近縁種間で性決定遺伝子に機能的な差を示すことが古くから知られています。

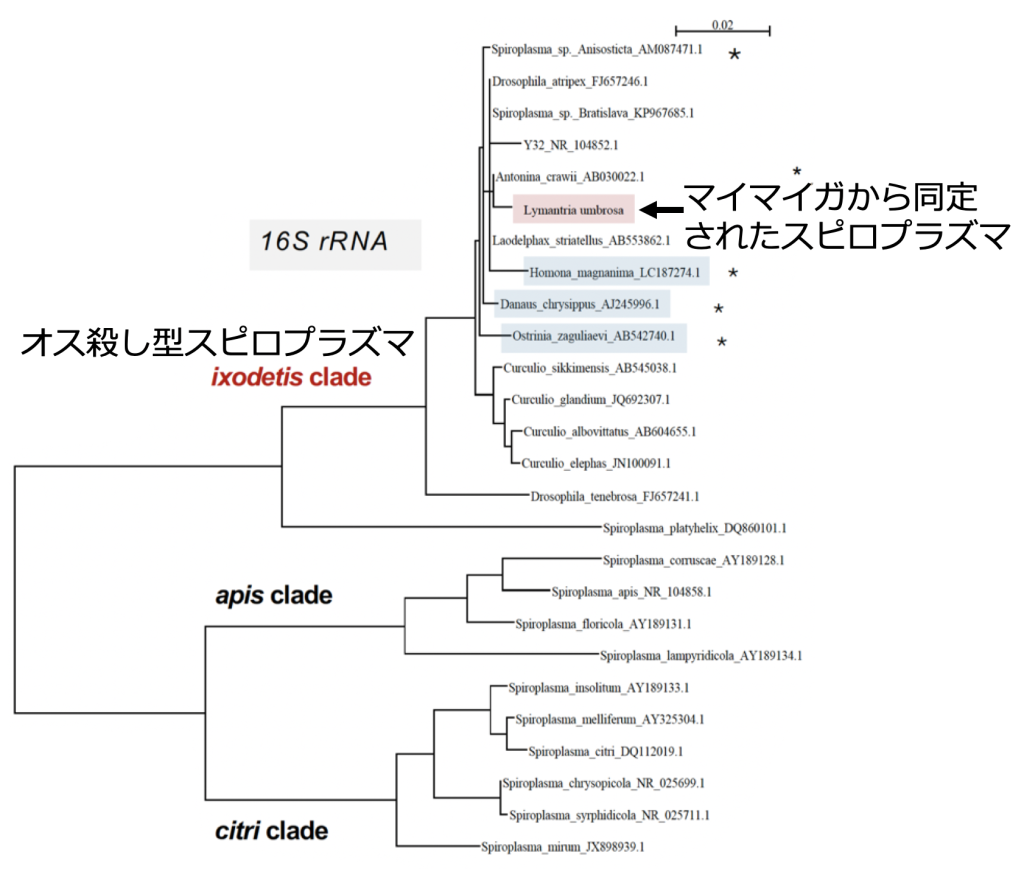

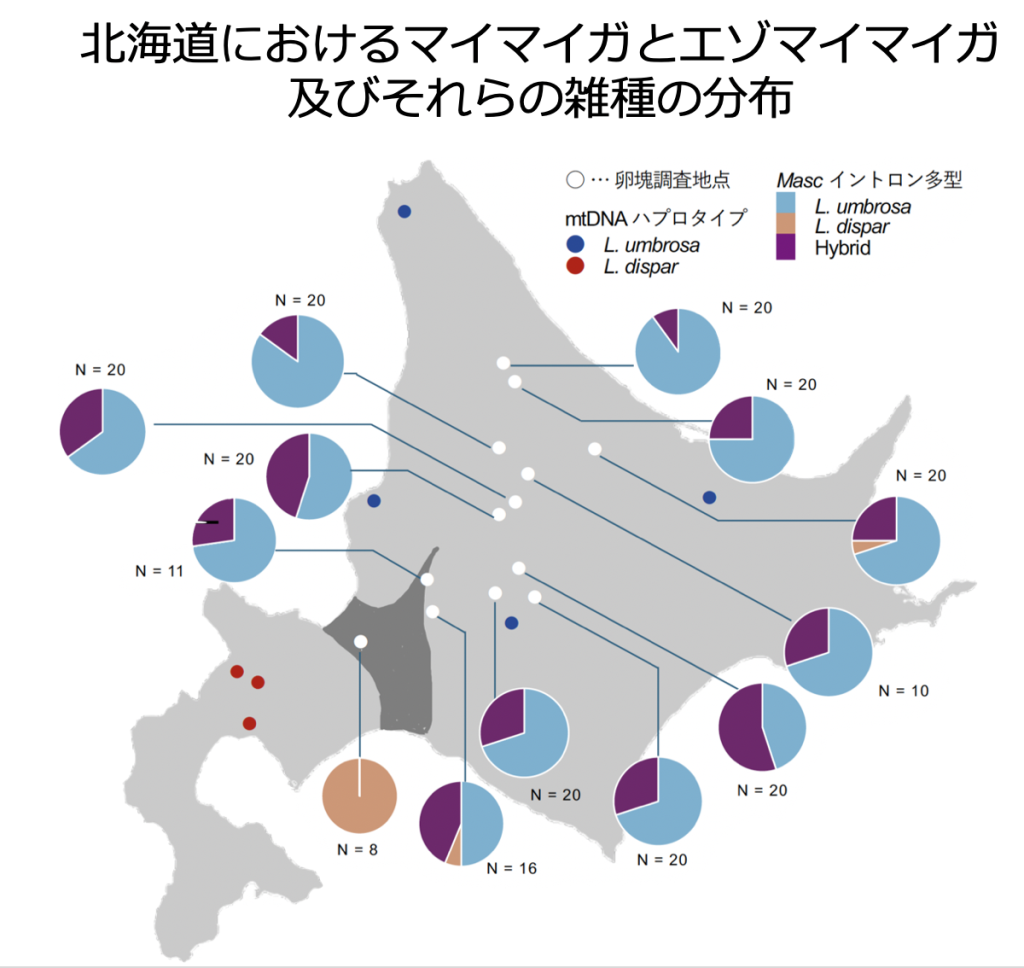

私達はこれまでにマイマイガの性決定遺伝子を同定し、そのコピー数に顕著な亜種間・近縁種差異があることを見出しています。さらにマイマイガの近縁種エゾマイマイガに寄生する新種のスピロプラズマを発見しています。スピロプラズマはオス殺しを引き起こすことが知られており、私達が発見したスピロプラズマもオス殺し型のスピロプラズマに属することがわかっています。マイマイガに見られる性決定遺伝子型とスピロプラズマ抵抗性との関連を調べると共に、野外におけるスピロプラズマ感染範囲と性決定遺伝子型の分布の相関を調べることにより、共生細菌の寄生が性決定機構の多様化のドライビングフォースになり得るか検証します。

なお、本研究は平成7年度から学術変革領域研究(A)「共進化表現型創発 延長された表現型の分子機構解明」の公募班研究テーマとして採択されています。

3Sの視点 ー その3 「Species」

Species(種)は生態系を構成する重要なピースである。種が絶滅する仕組みを知ることは、絶滅危惧種の保護や生物多様性の維持に関わる重要なテーマです。私達は、種の絶滅の要因として「種分化反転」と呼ばれる現象に着目しています。「種分化反転」とは、2つの異なる種が再度同じ種に戻る現象です。種分化反転は、地理的隔離の解消や環境変動により異種間交雑の機会が高まることによって発生すると考えられています。

私達は、エゾマイマイガとマイマイガの雑種が種分化反転を起こしうる頻度で生息することを野外調査により発見しました。一方で、これらの2種を交配すると、雌が雄に性転換することによってメス致死や間性個体が出現し、性比がオスに偏ることを明らかにしました。その原因として、性決定遺伝子の種間差異が関わっていることを突き止めました。さらに同様の現象が、野外でも起きていることもわかってきました。雑種における性比の偏りは生殖隔離のきっかけとなり、種分化を促進し得ます。私達は、性決定遺伝子の多様化が種分化反転を抑制し、種としてのidentityを維持する上で適応的意義をもつとの仮説を立て、これを検証する研究を進めています。

なお、本研究は科研費基盤研究(B)「共生微生物からみた性決定機構の多様化とその適応的意義」の助成を受けています。

3Sの視点の視点から見えてきたこと

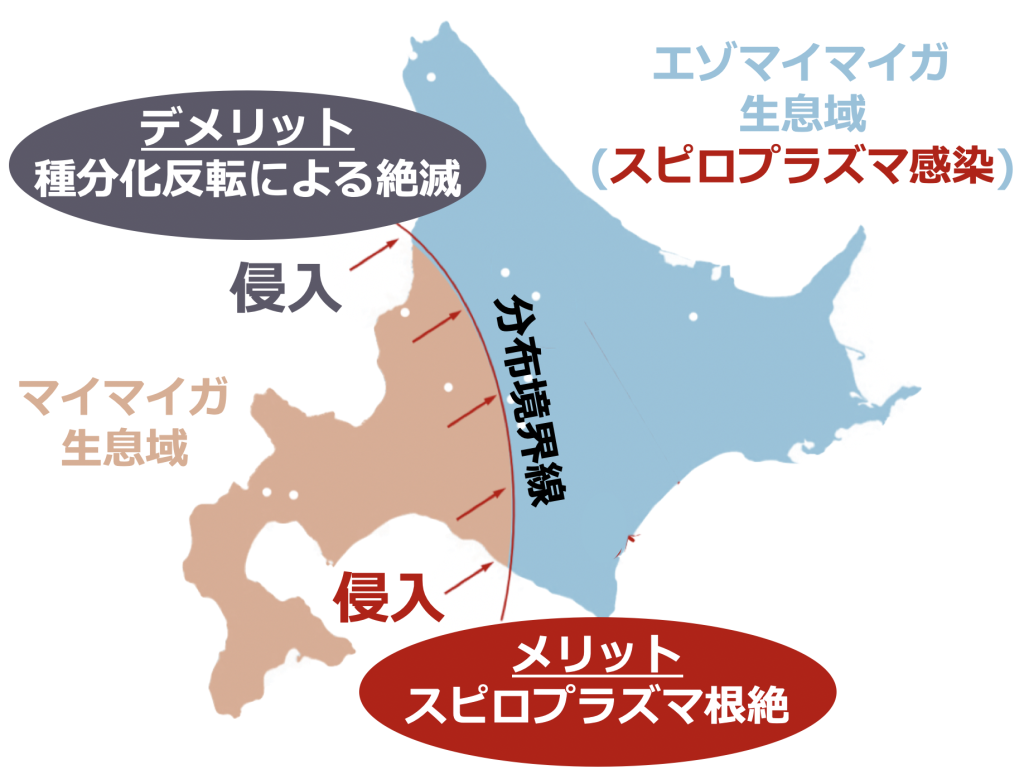

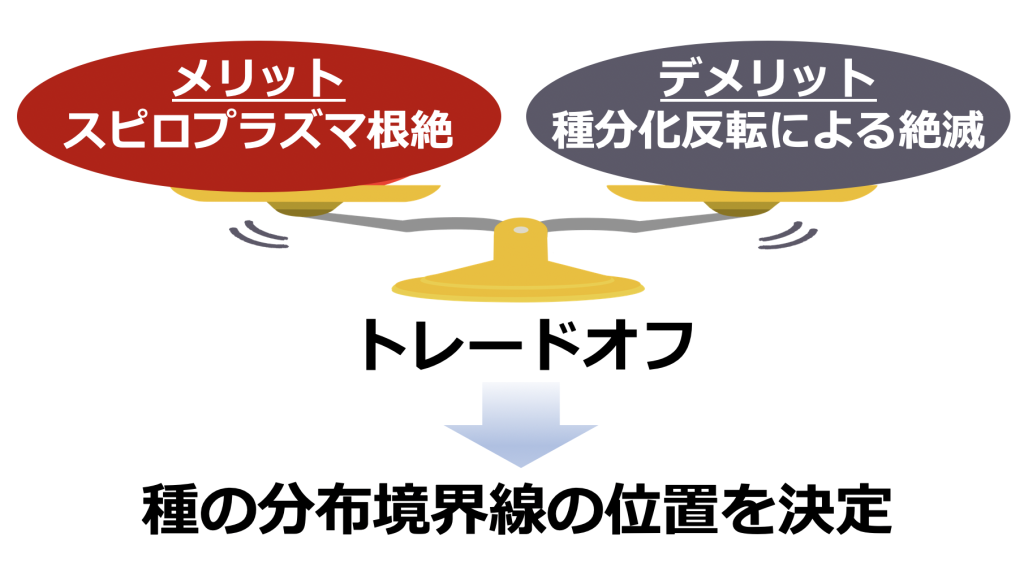

エゾマイマイガ生息域へのマイマイガ侵入が加速すれば種分化反転が起きてエゾマイマイガは絶滅してしまう、というデメリットが発生します。一方で、エゾマイマイガとマイマイガの雑種は雌性決定遺伝子の違いに起因するメス致死とメス不妊を招くため、マイマイガの侵入にはブレーキが掛かることでしょう。さらに、スピロプラズマに感染したエゾマイマイガのメスがマイマイガのオスと交尾すると次世代は全て致死となるため、マイマイガの侵入はエゾマイマイガにとってスピロプラズマを根絶するというメリットがあります。これらのメリットとデメリットのトレードオフがマイマイガとエゾマイマイガの分布境界線の位置を決めているのかも知れません。

このように、3Sの視点で性現象を捉えることにより、性決定遺伝子は単に個体の性別を決定付けるばかりでなく、種の生息域を決定付けるポテンシャルをもつことが見えてきました。

性決定機構という分子レベルの研究を、生態学の分野へと拡張することによって新たな研究領域を開拓することが、私達の研究室の目標です。

研究内容については以下の動画もご参照ください

研究紹介動画 (一般の方向け)

研究紹介動画 (配属をお考えのB4、修士向け)

【学生募集中】

入学を希望される方はこちらをご参照ください。